Intertextualidade

A intertextualidade é uma característica presente em todos os textos, mas também pode ser uma técnica de escrita que promove o diálogo entre diferentes textos.

Por Talliandre Matos

PUBLICIDADE

A intertextualidade é um fator da textualidade, pois todo texto que escrevemos é baseado em outros textos. Também é uma estratégia escrita que se refere ao ato de citar ou referenciar fatos, ideias e conhecimentos de outros autores na produção textual. Quando essa conexão aparece de forma evidente, citando a obra ou o autor, por exemplo, ela é chamada de intertextualidade explícita. Por outro lado, quando aparece de forma sutil ou subliminar, é classificada como intertextualidade implícita. Os principais tipos de intertextualidade são: citação direta, paráfrase; referência, alusão, paródia, pastiche, adaptação, epígrafe e bricolagem.

Leia também: Linguagem verbal e linguagem não verbal — como identificar?

Resumo sobre intertextualidade

- Intertextualidade é um dos fatores de textualidade, pois todo texto é produzido baseado em outros textos anteriores a ele.

- Constitui todos os textos mesmo que de forma imperceptível.

- Também é uma estratégia de escrita em que se referencia ou se transcreve trechos ou ideias de outros textos, os chamados textos-fonte.

- Pode ser implícita, quando aparece de forma sutil e subliminar o texto; ou explícita, quando evidencia o texto-fonte.

- Os principais tipos de intertextualidade existentes são:

- citação direta, transcrição exata de parte do texto-fonte.

- paráfrase, apresentação das ideias de um texto-fonte usando as próprias palavras, e não a transcrição direta;

- referência, indicação explícita de datas importantes, eventos históricos, personagens etc.;

- alusão, semelhante à referência, mas faz uma indicação implícita e sutil;

- paródia, incorporação de elementos estruturais de um texto-fonte e a transformação do seu conteúdo, com tom crítico ou humorístico;

- pastiche, incorpora elementos estruturais, sem apresentar teor humorístico e crítico, mas fazendo uma homenagem;

- adaptação, acomoda o conteúdo do texto-fonte em um outro gênero textual;

- epígrafe, citação feita antes de textos, capítulos e obras;

- bricolagem, técnica de escrever textos a partir da união de fragmentos de diferentes textos-fonte.

Videoaula sobre intertextualidade

O que é intertextualidade?

A intertextualidade é um dos fatores da textualidade, isto é, é uma das características que constituem um texto como tal. Em sentido mais amplo, todo texto apresenta intertextualidade, pois tudo o que escrevemos é baseado em outros textos (orais ou escritos) produzidos anteriormente. Ninguém consegue produzir um texto sem intertextualidade.

No entanto, há também o sentido de intertextualidade como a evidência de marcas, estruturais ou conceituais, de outros escritos ou autores na produção textual, isto é, uma estratégia de escrita. Essa intertextualidade é que será aprofundada, já que pode se manifestar de diferentes formas, ora para utilizar um determinado conhecimento, ora para ampliá-lo ou ainda criticá-lo.

Exemplos de intertextualidade

Os textos de onde são retiradas as inspirações ou fragmentos são chamados de textos-fonte. Observe abaixo exemplos de intertextualidade e seus respectivos textos-fonte:

- Exemplo 1:

|

Texto-fonte |

Intertexto |

|

Canção do exílio |

Nova canção do exílio |

|

Minha terra tem palmeiras, Nosso céu tem mais estrelas, Em cismar, sozinho, à noite, Minha terra tem primores, Minha terra tem palmeiras, Sem que desfrute os primores Gonçalves Dias. Poesia e prosa completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. |

Um sabiá Carlos Drummond de Andrade. Nova reunião. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987. |

Entre os textos acima, há uma relação direta de intertextualidade, explícita por meio de vocábulos como sabiá e palmeira. O primeiro texto é a fonte, o clássico poema de Gonçalves Dias, que caracteriza o nacionalismo idealista dos românticos do século XVIII. Já o poema de Carlos Drummond de Andrade, modernista do século XX, retoma o texto-fonte, mas transforma o seu sentido, colocando essa imagem idealista no longe, como uma miragem ou uma lembrança.

- Exemplo 2:

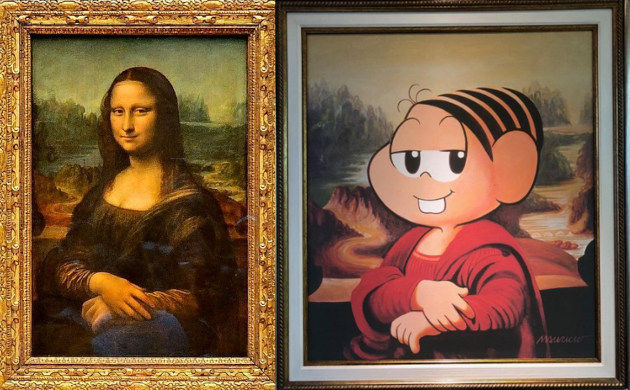

A intertextualidade também pode aparecer em imagens. Os quadros O grito, de Edvard Munch, e Mona Lisa (1503), de Leonardo da Vinci, possuem diversas releituras que recriam as obras originais como homenagem, crítica, adaptação e até humor.

Veja também: Como é feita a construção de um texto?

Tipos de intertextualidade

A intertextualidade pode se manifestar de diferentes maneiras. Os principais tipos existentes são:

→ Citação

Citação é a transcrição direta de um fragmento do texto-fonte. Geralmente, vem entre aspas e com a indicação do autor ou autora. Em textos acadêmicos e outros textos que seguem as normas ABNT, a citação tem regras de formatação próprias para trechos com menos ou mais de três linhas.

Exemplo:

|

De acordo com Irandé Antunes, em Lutar com as palavras: coesão e coerência, “A língua é universal. Ter competência para saber usá-la adequadamente em textos bem organizados e relevantes é um direito de todos.” (Antunes, 2005, p.21). |

No exemplo acima, vimos uma transcrição direta de um trecho do texto-fonte (laranja), pertencente a outra autora (amarelo), por isso ele aparece entre aspas. A obra também é mencionada antes da citação (azul) e ao final dela, na referência (verde).

→ Paráfrase

Também pode ser compreendida como uma espécie de citação indireta, é a apresentação das ideias de um texto-fonte sem a utilização da transcrição do trecho, nesse caso, explica-se, com as próprias palavras, as ideias de outros. Esse tipo de intertextualidade também deve apresentar a referência do autor da ideia, para isso, é comum a utilização de verbos dicendi, como fala, afirma, defende, compara, aponta etc.

Exemplo:

|

Como bem aponta Irandé Antunes, é um direito universal de todo indivíduo desenvolver a competência para usar a língua adequadamente e de modo relevante. |

No trecho, temos um verbo dicendi (azul), e uma menção à autora do texto-fonte (amarelo), seguida por uma explicação própria das ideias da autora (laranja).

→ Referência

É uma indicação direta a personagens, fatos ou períodos conhecidos, como guerras, revoluções, pessoas famosas, fenômenos naturais, filmes, livro, etc.

Exemplo:

Erro de português

Quando o português chegou

Debaixo de uma bruta chuva

Vestiu o índio

Que pena!

Fosse uma manhã de sol

O índio tinha despido

O português.

Oswald de Andrade.

A primeira linha do poema (Quando o português chegou) é uma referência direta à chegada dos portugueses ao Brasil.

→ Alusão

É semelhante à referência, com a distinção de ser mais implícita e sutil, isto é, de indicar pistas que levem a referências diretas.

Apesar de Você

Hoje você é quem manda

Falou, tá falado

Não tem discussão, não

A minha gente hoje anda

Falando de lado

E olhando pro chão, viu

Chico Buarque

As três primeiras linhas, em destaque no texto, fazem uma alusão à repressão da Ditadura Militar, de modo sutil, “disfarçado”.

→ Paródia

A paródia ocorre quando um texto incorpora outro, geralmente em aspectos estruturais, e transforma seu sentido original com o intuito de provocar humor, deboche ou crítica, por exemplo. Observe os dois poemas abaixo:

|

Texto-fonte |

Paródia |

|

Quando nasci, um anjo torto Carlos Drummond de Andrade |

Quando nasci um anjo esbelto Adélia Prado |

O poema de Drummond é o texto-fonte que inspirou a paródia de Adélia Prado. A paródia apresenta elementos da estrutura original, presentes no texto-fonte (Quando nasci, um anjo…; Desses que…; Vai...). Entretanto, a autora modifica palavras-chaves que transformam o sentido do texto (torto/ esbelto). Nos dois últimos versos, Adélia tece uma crítica ao texto original, por meio de um recorte de gênero.

→ Pastiche

Esse tipo de intertextualidade ocorre quando um texto incorpora o estilo de outro autor ou obra, de modo semelhante à paródia, focando a permanência de aspectos estruturais e a transformação do sentido. Porém, o pastiche, costumeiramente, não apresenta o teor humorístico ou crítico, por isso se assemelha mais a uma homenagem ao estilo.

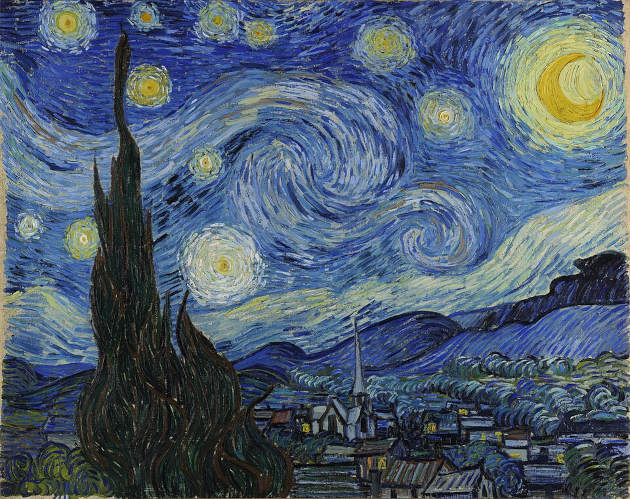

É o que ocorre nas imagens abaixo. A primeira é a famosa pintura de Vincent van Gogh, Noite Estrelada:

O quadro a seguir é intitulado Noite Favelada, uma releitura da obra de van Gogh, feita pela artista plástica Ju Angelino.

A obra reproduz o estilo de traço do artista, uma referência à obra original, que exemplifica o tipo de intertextualidade do pastiche.

→ Adaptação

É quando se utiliza do conteúdo de um texto-fonte para acomodá-lo a um novo gênero diferente, sem apresentar o caráter lúdico e satírico das paródias.

Exemplos:

- Filmes que adaptam história de livros, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones;

- Histórias em quadrinhos que adaptam narrativas verbais;

- Filmes que fazem adaptação de história em quadrinhos, como as sagas de super-heróis.

→ Epígrafe

É uma transcrição da frase de algum texto-fonte no início de livros, capítulos e seções. É semelhante à citação direta, mas não aparece no corpo do texto, e sim destacada, no início e, geralmente, em formatação e alinhamento diferente. Seu sentido deve dialogar com o conteúdo geral da seção ou obra que ela antecede. É muito comum em textos acadêmicos e livros.

Observe o poema de Helena Ortiz:

despejo

Se morar é um direito ocupar é um dever (MTST)

a polícia se aproxima

há que expulsar os invasores

que voltem às ruas

aos vãos das pontes

morar não é para amadores

[...]

Helena Ortiz

O texto em destaque amarelo é a epígrafe usada para iniciar o poema, uma frase do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto. Nos versos, fica evidente a relação temática entre o poema e a epígrafe.

→ Bricolagem

É a construção de um texto a partir da união de diversos fragmentos de outros textos-fonte, organizados de um modo que expressem um novo sentido. Veja exemplos de bricolagem na canção Triste Bahia, de Caetano Veloso:

Triste Bahia

Oh, quão dessemelhante

A ti tocou-te a máquina mercante

Quem tua larga barra tem entrado

A mim vem me trocando e tem trocado

Tanto negócio e tanto negociante

Triste

Oh, quão dessemelhante

Triste

Pastinha já foi à África

Pastinha já foi à África

Pra mostrar capoeira do Brasi

Eu já vivo tão cansado

De viver aqui na Terra

Minha mãe, eu vou pra Lua

Eu mais a minha mulher

[...]

Caetano Veloso

A primeira estrofe destacada (em amarelo) é um trecho do poema de Gregório de Matos, também intitulado Triste Bahia. A segunda, com destaque laranja, é um trecho muito semelhante aos primeiros versos da canção Eu já vivo enjoado, do Mestre Pastinha, que diz:

Eu já vivo enjoado,

de viver aqui na terra,

óh, mamãe eu vou pra lua,

falei com minha mulher

[...]

Intertextualidade implícita e explícita

Como citado anteriormente, a intertextualidade, em sentido amplo, constitui todos os textos mesmo que de forma imperceptível, além disso, quando manifestada de forma mais evidente, ainda assim pode aparecer de modo mais ou menos explícito. A intertextualidade implícita refere-se às manifestações mais indiretas, aquelas que exigem um conhecimento e uma atenção do leitor para identificá-las; enquanto a intertextualidade explícita é aquela que é direta, ou seja, é quando algo na própria escrita mostra que há uma referência a outro texto, como o nome o autor ou da obra, por exemplo.

Saiba mais: Quais são os tipos de textos existentes?

Exercícios resolvidos sobre intertextualidade

1. (OBJETIVA - 2025) De acordo com a intertextualidade, analisar os textos abaixo (texto-fonte e intertexto) e assinalar a alternativa que corresponde à classificação do intertexto.

TEXTO-FONTE:

Minha terra tem palmeiras

Onde canta o sabiá;

As aves que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,

Nossas várzeas têm mais flores,

Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.

(“A Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias)

INTERTEXTO:

Minha terra não tem palmeiras...

E em vez de um mero sabiá,

Cantam aves invisíveis

Nas palmeiras que não há.

Minha terra tem relógios,

Cada qual com sua hora Nos mais diversos instantes...

Mas onde o instante de agora?

Mas onde a palavra "onde"?

Terra ingrata, ingrato filho,

Sob os céus da minha terra

Eu canto a Canção do Exílio!

(“Uma Canção”, de Mario Quintana)

A) Alusão.

B) Paráfrase.

C) Paródia.

D) Epígrafe.

Resposta: C

Comentário: A partir da análise dos dois textos, é possível afirmar que o tipo de intertextualidade presente é a paródia, pois Mário Quintana incorpora elementos da estrutura do texto-fonte, como os vocábulos sabiá, palmeiras, cantam e terra; mas transforma o sentido original, propondo um olhar crítico para o nacionalismo idealista de Gonçalves Dias no texto-fonte.

2. (OBJETIVA - 2025) Bullying

Bullying é uma palavra que se originou na língua inglesa. “Bully” significa “valentão”, e o sufixo “ing” representa uma ação contínua. A palavra bullying designa um quadro de agressões contínuas, repetitivas, com características de perseguição do agressor contra a vítima, não podendo caracterizar uma agressão isolada, resultante de uma briga.

As agressões podem ser de ordem verbal, física e psicológica, comumente acontecendo as três ao mesmo tempo. As vítimas são intimidadas, expostas e ridicularizadas. São chamadas por apelidos vexatórios e sofrem variados quadros de agressão com base em suas características físicas, seus hábitos, sua sexualidade e sua maneira de ser.

As vítimas de bullying podem sofrer agressões de uma pessoa isolada ou de um grupo. Esse grupo pode atuar apenas como “espectadores inertes” da violência, que indiretamente contribuem para a continuidade da agressão.

Normalmente, chamamos de bullying o comportamento agressivo sistemático cometido por crianças e adolescentes. Quando um comportamento parecido acontece entre adultos, geralmente no ambiente de trabalho, classificamos o ato como assédio moral.

As discussões sobre o bullying são relativamente recentes, chamando a profunda atenção dos especialistas em comportamento humano apenas nas últimas duas décadas. Até a década de 1970, não se falava sobre bullying. Segundo Cleo Fante, especialista no assunto, o comportamento agressivo e a perseguição sistemática de algumas crianças contra outras era visto como um traço comportamental natural.

Comumente, o bullying é uma prática injusta, visto que os agressores ou agem em grupo (ou com o apoio do grupo) ou agem contra indivíduos que não conseguem se defender das agressões. Apesar de considerarmos o sofrimento da vítima, também devemos tentar entender o comportamento dos agressores. Muitas vezes, são jovens que passam por problemas psicológicos ou que sofrem agressões no ambiente familiar e na própria escola, e tentam transferir os seus traumas por meio da agressividade contra os outros.

Fonte: Brasil Escola (UOL) — adaptado.

No texto, o trecho sublinhado (5º parágrafo) apresenta que tipo de intertextualidade?

A) Citação direta.

B) Epígrafe.

C) Citação indireta.

D) Alusão.

Resposta: C

Comentário: O trecho sublinhado exemplifica uma citação indireta, pois o autor utiliza as ideias do especialista em seu texto, mas explica-as com suas próprias palavras, isto é, sem transcrever nenhum fragmento original.

Créditos das imagens

[1] Wikimedia Commons e Instagram @mauricioaraujosousa | Reprodução

[2] Alexander Tolstykh/ Shutterstock

Fontes

ANTUNES, Irandé. Lutar com as palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005.

CAVALCANTE, M. M.; BRITO, M. A.;ZAVAM, A. Intertextualidade e ensino. In: Costa, A. C. da et al. Linguística textual e ensino. São Paulo: Contexto, 2017.