Crônica

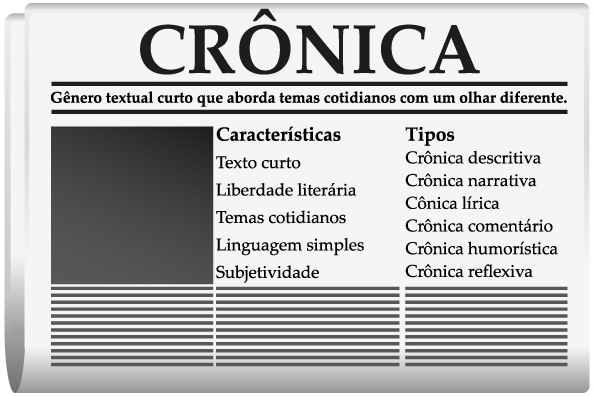

A crônica é um gênero textual curto que aborda temas cotidianos com um olhar diferente. Apresenta uma linguagem simples e grande liberdade literária.

Por Mariana Carvalho Machado Cortes

PUBLICIDADE

A crônica é um gênero textual que confere um novo olhar para temas cotidianos, seja criando uma narrativa, seja desenvolvendo uma reflexão, seja trazendo elementos líricos ao texto. O seu principal suporte de divulgação é o jornal, por isso é um texto curto com uma linguagem simples. Apesar disso, é um gênero com grande liberdade criativa, que não obedece a padrões fixos e que trata de assuntos atuais e universais com subjetividade.

Leia também: Como escrever um anúncio publicitário?

Resumo sobre crônica

- A crônica é um gênero curto que se foca principalmente em elementos do cotidiano.

- É caracterizada por dispor de grande liberdade literária.

- É construída com subjetividade, normalmente dando opiniões sobre temas atuais e cotidianos.

- Apresenta uma linguagem mais simples e, por vezes, informal.

- As crônicas podem ser: descritivas, narrativas, reflexivas, humorísticas, líricas e em formato de comentário.

- Cada crônica, dependendo do tipo, utiliza-se de estruturas e de elementos linguísticos diferentes.

- Para fazer uma crônica, é importante uma organização e uma abordagem de elementos criativos que contribuam para o teor literário do texto.

- Alguns nomes de grandes cronistas brasileiros são: Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Machado de Assis, Luis Fernando Verissimo, Rubem Braga, Fernando Sabino e Lima Barreto.

Videoaula sobre crônica

O que é uma crônica?

A crônica é um gênero literário caracterizado por ser curto e focar-se em temas do cotidiano. Ela permite uma grande liberdade literária, viabilizando uma aproximação com outros gêneros literários, como os contos ou os artigos de opinião. O fato de estar relacionada a temas do cotidiano ocorre uma vez que ela se popularizou como um texto publicado em jornais. Dessa forma, muitas vezes temas jornalísticos recebem um tratamento literário em poucas palavras na crônica devido à necessidade que o texto tem de ser sucinto em uma plataforma jornalística.

Exemplos de crônica

As crônicas selecionadas mostram a atuação de grandes escritores brasileiros no gênero: Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Machado de Assis. Devido à liberdade literária que a crônica oferece, cada texto tem diferentes características e abordagens sobre o gênero. No texto de Carlos Drummond, o autor nos oferece uma visão lírica e particular sobre a crônica.

→ Crônica “Ciao”, de Carlos Drummond de Andrade

CIAO

Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que, no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia a cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida. Entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era, sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou-o, cético, e perguntou:

— Sobre o que pretende escrever?

— Sobre tudo. Cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível.

O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente de graça, topou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices.

Comete é tempo errado de verbo. Melhor dizer: cometia. Pois chegou o momento deste contumaz rabiscador de letras pendurar as chuteiras (que na prática jamais calçou) e dizer aos leitores um ciao-adeus sem melancolia, mas oportuno.

Creio que ele pode gabar-se de possuir um título não disputado por ninguém: o de mais velho cronista brasileiro. Assistiu, sentado e escrevendo, ao desfile de 11 presidentes da República, mais ou menos eleitos (sendo um bisado), sem contar as altas patentes militares que se atribuíram esse título. Viu de longe, mas de coração arfante, a Segunda Guerra Mundial, acompanhou a industrialização do Brasil, os movimentos populares frustrados mas renascidos, os ismos de vanguarda que ambicionavam reformular para sempre o conceito universal de poesia; anotou as catástrofes, a Lua visitada, as mulheres lutando a braço para serem entendidas pelos homens; as pequenas alegrias do cotidiano, abertas a qualquer um, que são certamente as melhores.

Viu tudo isso, ora sorrindo ora zangado, pois a zanga tem seu lugar mesmo nos temperamentos mais aguados. Procurou extrair de cada coisa não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor, fazendo-o sorrir, se não do acontecimento, pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo antes que outros o façam.

Crônica tem essa vantagem: não obriga ao paletó-e-gravata do editorialista, forçado a definir uma posição correta diante dos grandes problemas; não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece; dispensa a especialização suada em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa. Sei bem que existem o cronista político, o esportivo, o religioso, o econômico etc., mas a crônica de que estou falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a informação ou comentários precisos que cobramos dos outros. O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não ortodoxo e não trivial e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda na divagação. Não se compreende, ou não compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território livre da imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles. Fazer mais do que isso seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado: minutos no café da manhã ou à espera do coletivo.

Com esse espírito, a tarefa do croniqueiro estreado no tempo de Epitácio Pessoa (algum de vocês já teria nascido nos anos a.C. de 1920? duvido) não foi penosa e valeu-lhe algumas doçuras. Uma delas ter aliviado a amargura de mãe que perdera a filha jovem. Em compensação alguns anônimos e inominados o desancaram, como a lhe dizerem: “É para você não ficar metido a besta, julgando que seus comentários passarão à História”. Ele sabe que não passarão. E daí? Melhor aceitar as louvações e esquecer as descalçadeiras.

Foi o que esse outrora-rapaz fez ou tentou fazer em mais de seis décadas. Em certo período, consagrou mais tempo a tarefas burocráticas do que ao jornalismo, porém jamais deixou de ser homem de jornal, leitor implacável de jornais, interessado em seguir não apenas o desdobrar das notícias como as diferentes maneiras de apresentá-las ao público. Uma página bem diagramada causava-lhe prazer estético; a charge, a foto, a reportagem, a legenda bem feitas, o estilo particular de cada diário ou revista eram para ele (e são) motivos de alegria profissional. A duas grandes casas do jornalismo brasileiro ele se orgulha de ter pertencido ― o extinto Correio da Manhã, de valente memória, e o Jornal do Brasil, por seu conceito humanístico da função da Imprensa no mundo. Quinze anos de atividade no primeiro e mais 15, atuais, no segundo, alimentarão as melhores lembranças do velho jornalista.

E é por admitir esta noção de velho, consciente e alegremente, que ele hoje se despede da crônica, sem se despedir do gosto de manejar a palavra escrita, sob outras modalidades, pois escrever é sua doença vital, já agora sem periodicidade e com suave preguiça. Ceda espaço aos mais novos e vá cultivar o seu jardim, pelo menos imaginário.

Aos leitores, gratidão, essa palavra-tudo.

Carlos Drummond de Andrade

“Ciao” é a última crônica escrita por Carlos Drummond de Andrade. Nela é possível perceber características e estruturas importantes do gênero. Muitas vezes, o texto inicia ou utiliza-se de uma simples história para basear a sua reflexão, como ocorre no caso do “adolescente fascinado”, que seria uma representação de um jovem Carlos Drummond. Por ser um texto metalinguístico, ele constrói o seu conceito sobre a crônica.

Primeiramente, ressalta a informalidade e a liberdade literária que lhe são inerentes, uma vez que é um gênero que não “obriga ao paletó-e-gravata”, nem a apuração de fatos ou a opinião especializada sobre um acontecimento, mas o que a ele é pedido é a “loucura mansa” ou, ainda, “o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de espírito”. Além disso, não ignora a necessidade de síntese necessária a uma crônica, uma vez que é um texto curto por ser uma coluna de jornal, por isso, “seu prazo de atuação é limitado: minutos no café da manhã ou à espera do coletivo”.

Apesar de ser um texto em terceira pessoa, há nele um nível de pessoalidade que é permitido pela crônica e que não poderia ser dispensado na despedida de um dos maiores escritores da história literária brasileira.

→ Crônica “Medo da eternidade”, de Clarice Lispector

MEDO DA ETERNIDADE

Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade.

Quando eu era muito pequena ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar: com o mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas. Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou:

— Tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba. Dura a vida inteira.

— Como não acaba? — Parei um instante na rua, perplexa.

— Não acaba nunca, e pronto. — Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual já começara a me dar conta.

Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca.

— E agora que é que eu faço? — perguntei para não errar no ritual que certamente deveira haver.

— Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários.

— Perder a eternidade? Nunca.

O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, encaminhávamo-nos para a escola.

— Acabou-se o docinho. E agora?

— Agora mastigue para sempre.

Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar.

Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia.

— Olha só o que me aconteceu! — disse eu em fingidos espanto e tristeza. — Agora não posso mastigar mais! A bala acabou!

— Já lhe disse — repetiu minha irmã — que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono a gente prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você não perderá.

Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle caíra da boca por acaso.

Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.

Clarice Lispector

O texto de Clarice Lispector apresenta uma característica que também pode ser encontrada nas crônicas: a reflexão sobre temas que, por serem cotidianos, são universais. A sua abordagem é construção de uma história simples para a discussão de um assunto complexo: a eternidade. Os pequenos detalhes evidenciam a profundidade que pode ser subentendida na narrativa.

A personagem da história, inicialmente, deseja apreender, por meio do chiclete, um dos “objetos” mais desejados pelo ser humano: a eternidade. Quando a criança começa a aproveitar o seu gosto, percebe que é bom, mas não é ótimo; ou seja, o sonho da eternidade é melhor do que a sua realidade. Com o passar do tempo, a menina começou a sentir uma aflição que só a eternidade pode oferecer, até que não aguenta o seu peso e a cospe.

Estabelece-se, portanto, uma metáfora envolvendo o pequeno gesto de uma criança mascando chiclete com o ser humano em contato com a eternidade.

→ Crônica de Machado de Assis

Bons dias!

Eu pertenço a uma família de profetas après coup, post factum, depois do gato morto, ou como melhor nome tenha em holandês. Por isso digo, e juro se necessário fôr, que tôda a história desta lei de 13 de maio estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar um molecote que tinha, pessoa de seus dezoito anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada; entendi que, perdido por mil, perdido por mil e quinhentos, e dei um jantar.

Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas cinco pessoas, conquanto as notícias dissessem trinta e três (anos de Cristo), no intuito de lhe dar um aspecto simbólico.

No golpe do meio (coup du milieu, mas eu prefiro falar a minha língua), levantei-me eu com a taça de champanha e declarei que acompanhando as idéias pregadas por Cristo, há dezoito séculos, restituía a liberdade ao meu escravo Pancrácio; que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas idéias e imitar o meu exemplo; finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam roubar sem pecado.

Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala, como um furacão, e veio abraçar-me os pés. Um dos meus amigos (creio que é ainda meu sobrinho) pegou de outra taça, e pediu à ilustre assembléia que correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo; fiz outro discurso agradecendo, e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite, recebi muitos cartões. Creio que estão pintando o meu retrato, e suponho que a óleo.

No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza:

— Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida e tens mais um ordenado, um ordenado que…

— Oh! meu senhô! fico.

— …Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo; tu cresceste imensamente. Quando nasceste, eras um pirralho dêste tamanho; hoje estás mais alto que eu. Deixa ver; olha, és mais alto quatro dedos…

— Artura não qué dizê nada, não, senhô…

— Pequeno ordenado, repito, uns seis mil-réis; mas é de grão em grão que a galinha enche o seu papo. Tu vales muito mais que uma galinha.

— Justamente. Pois seis mil-réis. No fim de um ano, se andares bem, conta com oito. Oito ou sete.

Pancrácio aceitou tudo; aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me não escovar bem as botas; efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Êle continuava livre, eu de mau humor; eram dois estados naturais, quase divinos.

Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio; daí pra cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe bêsta quando lhe não chamo filho do diabo; cousas tôdas que êle recebe humildemente, e (Deus me perdoe!) creio que até alegre.

O meu plano está feito; quero ser deputado, e, na circular que mandarei aos meus eleitores, direi que, antes, muito antes da abolição legal, já eu, em casa, na modéstia da família, libertava um escravo, ato que comoveu a tôda a gente que dêle teve notícia; que êsse escravo tendo aprendido a ler, escrever e contar, (simples suposições) é então professor de filosofia no Rio das Cobras; que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos, não são os que obedecem à lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo: és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários, trôpegos e incapazes de restaurar a justiça na terra, para satisfação do céu.

Boas noites.

Machado de Assis

O texto de Machado de Assis aborda um tema que era atual em sua época, a abolição da escravatura, e outro que é pertinente até os dias atuais, a hipocrisia da sociedade. O jantar dado pelo narrador, a princípio, representa uma valorização de seu gesto de bondade ao libertar Pancrácio. No entanto, esse gesto, no desenrolar da história, mostra-se apenas como uma forma de autopromoção e de criação de uma imagem falaciosa de um homem com ideias à frente de seu tempo.

Dessa forma, a crônica, de forma sutil, faz uma crítica a pessoas que se utilizam de pautas importantes para benefício próprio e cujas ações são hipócritas, uma vez que Pancrácio continuou sendo tratado como um escravo.

Veja também: Quem são os grandes nomes da literatura brasileira?

Características da crônica

As características que podem ser identificadas no gênero crônica são:

- Texto curto: como é um gênero tradicionalmente publicado em uma coluna de jornal, a crônica precisa ser um texto pequeno, e, se for uma narrativa, precisa ter poucos personagens e cenários.

- Temas cotidianos: por ser publicada em jornal, a crônica procura desenvolver temas atuais e do dia a dia. Também pode alcançar, por isso, temáticas universais.

- Liberdade literária: a crônica é caracterizada por não ter um formato muito rígido, podendo percorrer diferentes caminhos literários, aproximando-se, muitas vezes, das características de outros gêneros textuais, como o conto ou o artigo de opinião.

- Subjetividade: apesar de fazer parte de um jornal, a crônica não tem a obrigação de ser objetiva, ou seja, ela não precisa ter precisão nos fatos ou imparcialidade, mas o texto pode apresentar opinião, ser escrito em primeira pessoa e ter um lirismo que não é bem-vindo, por exemplo, em uma notícia.

- Liberdade na formalidade escrita: a crônica pode ser escrita na norma-padrão ou até mesmo pode apresentar linguagem informal. Como é um texto para ser lido entre as atividades cotidianas, não deve ser de difícil apreensão. Por isso, uma linguagem mais acessível é bem-vinda.

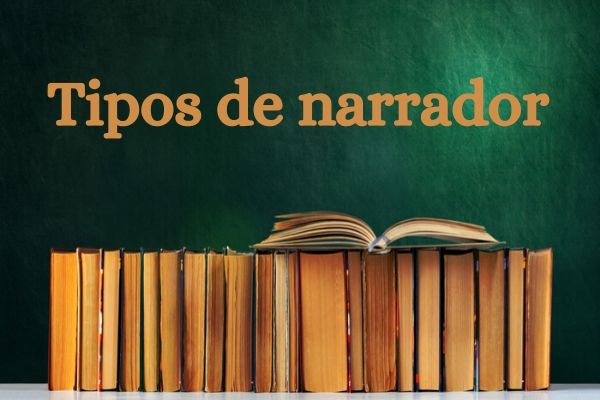

Tipos de crônica

É válido, inicialmente, mencionar que a classificação dos tipos de crônica é uma forma de entender a variedade de textos que é possível encontrar nesse gênero, mas ela não deve ser delimitativa. Uma crônica pode se encaixar em mais de uma classificação.

- Crônica descritiva: caracteriza elementos em um cenário. Utiliza-se de abordagens sensoriais, de adjetivos e de metáforas para retratar a pessoa ou objeto analisado.

- Crônica narrativa: é construída com base em ações exercidas por personagens e organizadas no tempo e no cenário. O desenrolar dessas ações constitui o enredo da história. A crônica “Bons dias”, de Machado de Assis, e “Medo da eternidade”, de Clarice Lispector, são narrativas.

- Crônica lírica: apresenta linguagem poética e metafórica e é muito utilizada também como meio de reflexões para temas universais. Tem uma liberdade criativa na linguagem e no uso de figuras para a construção das metáforas.

- Crônica reflexiva: o autor tece reflexões filosóficas, sociais e existenciais, analisando subjetivamente os mais variados temas. A ideia não é dar uma precisão imparcial sobre os fatos, mas sim um olhar opinativo que aprofunda o assunto e abre-o para a reflexão.

- Crônica humorística: normalmente, trata de assuntos políticos ou de certos costumes sociais de maneira crítica e bem-humorada, muitas vezes utilizando-se da ironia. A crônica de Machado de Assis também pode ser classificada como humorística.

- Crônica-comentário: é uma crônica focada em acontecimentos diários ou no fato mais discutido do momento. Às vezes, pode abordar notícias publicadas no mesmo jornal e explorar o assunto que as circunda.

Estrutura da crônica

A crônica, por ter diferentes tipos, pode ser estruturada de maneiras diferentes.

- Estrutura da crônica narrativa: obedece a uma estrutura mais típica do enredo, mas os acontecimentos podem ser mais simples e não há obrigatória necessidade de estabelecimento de um conflito ou de um clímax. Vale apenas contextualizar os personagens e o cenário, desenvolver as ações e os acontecimentos da história e dar um desfecho à narrativa.

- Estrutura da crônica-reflexiva e da crônica-comentário: ambas realizam um percurso que envolve a estrutura argumental, uma vez que colocam a sua opinião sobre um tema e explicam os fundamentos do seu ponto de vista.

- Estrutura da crônica lírica: utiliza-se de características muito associadas à poesia, como o uso de metáforas e, muitas vezes, de rimas. Pode apresentar certa musicalidade e liberdade criativa na estrutura linguística. Normalmente é utilizada na abordagem de temas universais.

- Estrutura da crônica descritiva: é composta de adjetivos, pode ter verbos no pretérito imperfeito, no presente ou em qualquer tempo no futuro. Na descrição, não se pode ter uma sequência de ações.

- Estrutura da crônica humorística: apresenta uma liberdade estrutural maior, inclusive, podendo transitar entre os outros tipos de crônica. São comuns, muitas vezes, a abordagem de uma linguagem mais informal e o uso de ironia relacionada aos acontecimentos.

Como fazer uma crônica?

A crônica é um gênero que permite uma grande liberdade criativa; logo, não há apenas um caminho certo para a sua execução, porém pode-se criar estratégias.

- Escolha o tema de sua crônica: a primeira ideia que precisa estar bem estabelecida é sobre o que você quer falar. Não escolha apenas o assunto geral, mas também o ponto que você quer abordar. Normalmente, isso está associado à opinião que você quer defender. Esse passo evita desvios temáticos e confere uma direção mais definida para o seu texto.

- Escolha o tipo de crônica: com a escolha do tema bem definida, selecionar o tipo de crônica pode te ajudar a ter uma abordagem mais clara na sua escrita.Vale a preferência por aquela que mais combina com a ideia que você quer passar. Você pode, inclusive, mesclar tipos diferentes.

- Elabore uma coluna estrutural para o seu texto: agora que você já escolheu o tipo de crônica que quer escrever, vale fazer um esboço com o ponto principal de cada parágrafo. Isso permite que você organize melhor o seu texto, de maneira que não fique repetitivo ou incoerente e, afinal, possa ser bem desenvolvido.

- Defina os elementos criativos de seu texto: como é um texto literário, a liberdade criativa precisa ser clara. Dessa forma, pensar nos elementos que você quer usar pode ajudar a conferir uma literariedade maior em sua crônica. Você pode usar metáforas, rimas, ironia, uma narração que elucide seu ponto de vista etc.

Após esses passos, basta iniciar o trabalho de escrita! Não se esqueça da característica principal de uma crônica: selecionar um elemento simples do cotidiano e concedê-lo um olhar literário.

Saiba mais: O que é um conto fantástico?

Cronistas brasileiros

O Brasil é um país com grandes cronistas em sua literatura. Além dos autores já citados nos exemplos de crônicas (Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Machado de Assis), outros grandes escritores que podem ser encontrados dentro do gênero são:

- Luis Fernando Verissimo: é considerado o cronista mais lido do Brasil. Conhecido por utilizar com propriedade a linguagem coloquial e pelo uso do humor acerca da vida cotidiana do brasileiro.

- Rubem Braga: deu à crônica a fisionomia de uma poesia do cotidiano, ou seja, é muito conhecido por conferir características líricas ao seu texto. Utiliza-se de fatos pequenos e banais do cotidiano para desenvolver uma reflexão sobre temas universais.

- Fernando Sabino: o autor é uma grande representação de um cronista que sabe valorizar e encontrar a beleza escondida nas vivências cotidianas. Apresenta um tom reflexivo e utiliza-se de uma linguagem simples, coerente com a sua abordagem temática.

- Lima Barreto: conhecido, no gênero crônica, por sua criticidade no contexto da República Velha no Brasil. Ele fez crônicas sociais que transmitem o retrato de sua época. Paralelamente, o seu uso da linguagem coloquial é um reflexo da escrita modernista que o sucederia.

Exercícios resolvidos sobre crônica

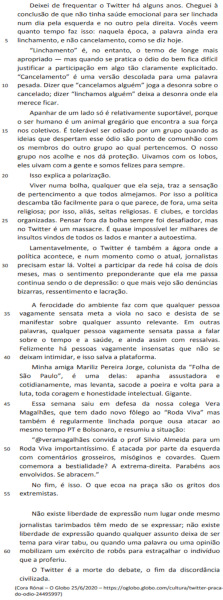

Twitter, a praça do ódio

1. (ACESS) A crônica é um gênero textual que imprime uma conversa com o leitor. Sob esse aspecto, o nível de linguagem comumente adotado recorre:

a) a um registro formal, como se observa em: “Essa semana saiu em defesa da nossa colega Vera Magalhães, que tem dado novo fôlego ao ‘Roda Viva’” (L. 45-46)

b) a um registro coloquial, como se observa em: “A ferocidade do ambiente faz com que qualquer pessoa vagamente sensata meta a viola no saco e desista de se manifestar (...)” (L. 34-36)

c) a um registro dedutivo, como se observa em: “No fim, é isso.” (L. 54)

d) a um registro indutivo, como se observa em: “Isso explica a polarização.” (L. 20)

GABARITO: B. Não é característico da crônica uma linguagem formal, por isso, a letra A está errada. A letra B está certa, pois há informalidade e coloquialidade em algumas expressões, como “faz com que” e “meta a viola no saco”. As letras C e D estão erradas, pois a dedução e a indução não se relacionam diretamente com o nível de linguagem ou com as características da crônica.

2. Leia o texto a seguir e responda à questão.

O amor deixa muito a desejar

(Arnaldo jabor)

[...] Eu deveria ter uns 6 anos, no máximo. Foi meu primeiro dia de aula no colégio, lá no Meier, onde a minha mãe me levou, pela Rua 24 de maio, coberta de folhas de mangueira que o vento derrubava. Fiquei sozinho, desamparado, sem pai nem mãe no colégio desconhecido. No pátio do recreio, as crianças corriam. Uma bola de borracha voou em minha direção e bateu em meu peito. Olhei e vi uma menina morena, de tranças com olhos negros, bem perto me pedindo a bola, nesse segundo, eu me apaixonei. Lembro-me de que seu queixo tinha um pequeno machucado, como um arranhão com mercúrio-cromo, lembro-me que ela tinha um nariz arrebitado, insolente e que, num lampejo, eu senti um tremor desconhecido, logo interrompido pelo jogo, pela bola que eu devolvi pelos gritos e correria no recreio. Ela deve ter me olhado no fundo dos olhos por uns três segundos, mas, até hoje, eu me lembro de sua expressão afogueada e vi que ela sentira também algum sinal do corpo, alguma informação do seu destino sexual de fêmea, alguma manifestação da matéria, alguma mensagem do DNA. Recordando a minha impressão de menino, tenho certeza de que os nossos olhos viram a mesma coisa, um no outro. Senti que eu fazia parte de um magnetismo da natureza que me envolvia, que envolvia a menina, que alguma coisa vibrava entre nós e senti que eu tinha um destino ligado àquele tipo de ser, gente que usava trança, que ria com dentes brancos e lábios vermelhos, que era diferente de mim e entendi vagamente que, sem aquela diferença, eu não me completaria. Ela voltou correndo para o jogo, vi suas pernas correndo e ela se virando com uma última olhada.

Misteriosamente, nunca mais a encontrei naquela escola. Lembro-me que me lembrei dela quando vi aquele filme Love Story, não pelo medíocre filme, mas pelo rosto de Ali Mcgraww, que era exatamente o rosto que vivia na minha memória. Recordo também, com estranheza, que meu sentimento infantil foi de “impossibilidade”; aquele rosto me pareceu maravilhoso e impossível de ser atingido inteiramente, foi um instante mágico ao mesmo tempo de descoberta e de perda. Escrevendo agora, percebo que aquela sensação de profundo “sentido” que tive aos 6 anos pode ter marcado minha maneira de ser e de amar pelos tempos que viriam. Senti a presença de algo belíssimo e inapreensível que, hoje, velho de guerra, arrisco dizer que talvez seja essa a marca do amor: ser impossível.[...]

Disponível em: http://pensador.uol.com.br/crônica_do_amor_arnaldo_jabor/

O gênero crônica narrativa evidencia uma construção textual relacionada a acontecimentos cotidianos. Além dessa característica vista no texto acima, também é possível identificar nele a seguinte característica.

a) Reflexão sobre temas da vida urbana, acontecimentos que retratam ideias e impressões pautadas em sentimentalidade e emoção.

b) Humor e ironia, o que deixa a crônica mais simples e de fácil compreensão.

c) Linguagem formal, típica do texto literário.

d) Narrativa longa e complexa, evidencia elementos do cotidiano.

GABARITO: A. A resposta seria a letra A, pois é a característica que mais se adequa ao texto, já que fala sobre o primeiro sentimento de amor de um menino. A letra B está errada, pois, apesar de o humor ser comum em crônicas, ele não aparece nesse texto especificamente. A letra C está errada, pois não é característica da crônica o uso da linguagem formal. A letra D está errada, pois a crônica não pode ser longa.

Fontes

ANDRADE, M. L. da C. V. de O. (2004). O Gênero crônica e a prática escolar. Filologia E Linguística Portuguesa, 6, 267-279.

CÂNDIDO, Antônio e MEYER, M M e LOPEZ, Therezinha Apparecida Porto Ancona. Crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. Campinas: Unicamp.

SANTOS, Ana Cecília Nascimento e. Gênero crônica em sala de aula : análise dos mecanismos enunciativos na promoção de uma competência textual-discursiva. 2016. 131 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Letras) - Universidade Federal de Sergipe, Itabaiana, SE, 2016.

SILVA, Anna Carla Ferreira. Lima Barreto e a crônica da modernização. Orientadora: Maura Ribeiro Sardinha. Rio de Janeiro: ECO/UFRJ.